일상생활

자궁절제술 남용 문제에 대한 페미니즘 시각의 분석 본문

마리아로사 달라 코스따, 『세 번째 전장, 자궁절제술』 서평

한국은 십여 년 전까지 자궁근종 치료의 일환으로 자궁을 적출하는 빈도가 OECD 가입국 중 압도적으로 높은 1위를 기록했고, 특히 기혼 유자녀 여성에게 쉽게 행해진 사회다. 그런 점에서, 자궁적출술의 남용을 ‘여성 학대의 사회적 문제’로서 분석한 마리아로사 달라 코스따의 논의는 더 주목할만하다. ©질병관리청 국가건강정보포털 https://health.kdca.go.kr 자궁근종 편에서 여성생식기 구조를 설명한 그림

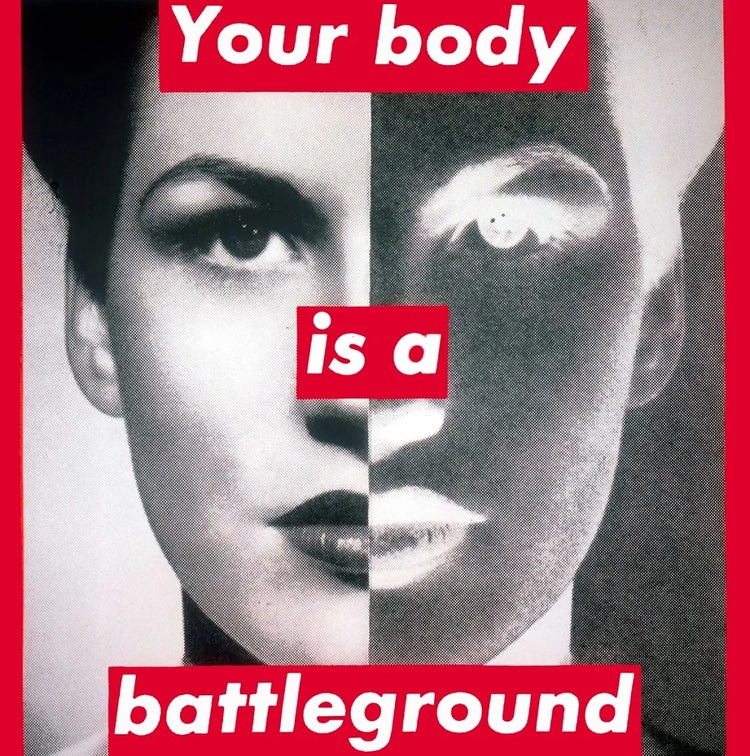

지금 소개하려는 책의 원제는 ‘자궁적출술: 여성 학대의 사회적 문제’(Isterectomia: Il problema sociale di un abuso contro le donne)이다. 한국어 판본에서는 ‘당신의 몸은 전쟁터다’(Your Body is a battleground)라는 급진주의 페미니즘의 표어를 떠올리게 하는 『세 번째 전장, 자궁절제술』이라는 제목을 달게 되었다. (참고로 자궁을 둘러싼 첫 번째 전쟁은 ‘출산’, 두 번째 전쟁은 ‘임신중지’이다.)

『세 번째 전장, 자궁절제술』의 구성은 크게 세 파트로 나뉜다. 첫 파트는 마리아로사 달라 코스따가 자궁절제술의 남용에 대한 페미니즘적 분석을 하는 부분이다. 두 번째 파트에서는 법학과 의학 전문가들이 의료현장에서 환자 권리보장의 중요성을 말하고, 자궁절제술이 아닌 대안적 치료방안이 있음을 제시한다. 마지막으로는 자궁절제술을 받은 여성들의 증언을 통해, 수술 과정에서 선택권 보장의 미진함과 폭력성을 예증한다.

달라 코스따는 자궁절제술의 남용을 ‘가부장제와 자본주의의 여성의 재생산 능력에 대한 폭력과 수탈’의 구조에 위치시킨다. 여성의 몸을 한 축에 두고, 자본주의적 수탈과 폭력을 매개하는 현행 의료관행을 다른 축으로 하는 대립 구도를 상정하여 논의를 전개하고 있다. 이러한 구도 속에서 자궁절제술의 남용은 여성의 몸의 재생산 능력을 제거하고, 신체적 온전함을 침해하는 것으로 논의된다. 한국은 십여 년 전까지 자궁근종 치료의 일환으로 자궁을 적출하는 빈도가 OECD 가입국 중 압도적으로 높은 1위를 기록했고, 특히 기혼 유자녀 여성에게 쉽게 행해진 사회라는 점에서 더 주목할만한 논의이다.

책에 담긴 여러 필자들의 글 중에서도 특히 달라 코스따가 제시한 페미니즘적 분석에 초점을 맞춰 그 의미를 돌아보고, 몇 가지 질문들을 함께 나눠보고자 한다.

자궁절제술의 남용, 재생산과 그에 대한 수탈

마리아로사 달라 코스따(Mariarosa Dalla Costa)는 이탈리아의 학자로, ‘가사노동’이 개인적인 노동이 아니라 자본주의 경제를 유지하는 필수노동이자, 자본주의 착취 구조의 중심에 있다고 분석하였다. 1970년대에 ‘가사노동 임금 운동’ 캠페인의 핵심 인물 중 한 명이다. 1983년에 발표한 대표적 저작 중 하나인 『집안의 노동자』에서도, 기존의 뉴딜(New Deal: 경제불황과 경기침체를 극복하기 위한 경제·사회 정책 패키지) 연구들에서 간과되었던 ‘노동력의 재생산’의 관점에서 뉴딜을 분석한 바 있다.

자궁절제술 남용에 관한 달라 코스따의 논의 또한, 자본주의 사회에서의 재생산 노동과 그에 대한 수탈이라는 논의의 연장선 상에 있다. 마르크스주의 페미니스트 정치학자 실비아 페데리치(Silvia Federici)가 시초 축적을 통한 자본주의로의 이행과정에서 여성의 몸은 노동인구를 증대시키는 ‘자연적 출산기계’로 여겨지게 되었음을 보여주었다면, 달라 코스따는 자궁절제술이 남용되는 현실을 통해 현재의 유럽 사회에서도 여성의 몸을 보는 시각이 본질적으로 달라지지 않았음을 보여준다.

마리아로사 달라 코스따 편저 『세 번째 전장, 자궁절제술 -의학의 반여성적 폭력과 자본주의 가부장제』(박지순 역, 갈무리 2024) 표지와, 달라 코스따의 전작 『집안의 노동자 -뉴딜이 기획한 가족과 여성』(김현지, 이영주 역, 갈무리 2017) 표지 이미지

자궁은 여성의 몸의 총체성 속에서 이해되기보다는 ‘출산’만을 위한 장기에 불과하다고 보기에, 필요가 없을 때 쉽게 제거될 수 있는 것으로 여겨진다. 이는 여성의 몸이 재생산을 위한 도구이자 수탈의 대상으로 존재함을 보여준다. 또한 이는 수탈이 시초 축적과 같은 특정 시대에 국한된 것이 아니라, 자본주의에서의 착취와 병존한다는 논의를 여성의 재생산 영역에 적용한 것이기도 하다. ‘식인 자본주의’라는 용어를 통해 낸시 프레이저(Nancy Fraser)가 말하듯이, 수탈이 폭력성과 침해 가능성을 전제한 개념이라면, 여성의 재생산 노동에 대한 수탈이 ‘반여성적 폭력’임은 명백해 보인다. 그리고 그 폭력을 매개하는 지식과 실천으로서 ‘의학’이 지목되고 있다.

달라 코스따는 여성의 재생산 능력에 대한 수탈의 과정은 마녀사냥과 같이 여성을 체계적으로 의학 지식의 영역에서 배제하는 폭력적 과정을 수반했음을 보여준다. 산파 등 여성의 몸에 대한 지식을 가진 여성들을 대체한 것은 남성중심적 의학계였다는 것이다. 이는 근대 의학의 성립 과정 자체가 여성에 대한 폭력 위에 기초함을 말한다. 이러한 맥락에서 보았을 때, 의학과의 관계 속에서 여성들의 몸이 타자화되고 진료 과정에서 고통을 경험하는 건 무시할 수 없는 현실이다.

여성도 계층, 인종에 따라서 의학기술과 맺는 관계가 다르다

한편으로는, 달라 코스따의 논의가 갖는 선명성은 몇 가지 추가적 질문과 고민의 지점을 남긴다. 우선 의학적 지식의 성립과 관련하여, 실험대상이 되는 몸들의 인종적 측면은 추가적으로 고려되어야 할 필요가 있다. 이 책은 기존의 지식이 소거되고 새로운 전문성이 구축되는 과정에 주목하였기에 굳이 소개되지 않았을 수 있으나, 의학적 지식이 성립되기 위해서는 지식의 담지자뿐만 아니라 치료의 대상이 되는 몸들은 ‘누구의 몸이었는지’ 질문해야 할 것이다.

누구의 몸을 기초로 가부장적 의학지식이 발전할 수 있었는가. 이 역시 폭력적 수탈의 모습을 보여준다고 생각한다. 부인과가 현대 의학으로 자리잡기 위해서 수탈의 대상이 된 몸 그 자체가 인종화되고 계급화되었을 가능성이 고려되어야 하지 않을까. 예를 들어 미국의 부인과 의학의 발달에서 노예제와 노예 여성은 매우 중요한 요소(오언스, 2021)였으며, 푸에르토리코는 경구피임약의 실험장이었다는 사실은 의학적 지식 성립의 인종적이고 국제정치적 요소를 고려해야 함을 보여준다.(Preciado, 2013)

또 하나, 의학 기술과 여성들의 관계에 대한 논의는 좀 더 섬세하게 들여다볼 필요가 있다. 의학에서 여성의 몸이 다루어지는 방식과 관련하여서는 페미니즘에서 많은 논의가 있어 왔다. 특히 여성의 몸이 대상화되고 여성의 몸에 대한 결정권이 약화되는 문제와, 의료화 과정에서 의학전문가와 여성 간의 권력의 비대칭성에 주목한 연구들이다.(Oakley, 1984; Hubbard, 1990/1994) 달라 코스따의 이 책 역시 이러한 논의와 궤를 같이한다고 볼 수 있다.

이러한 연구들은 과학기술의 성별성을 드러냄으로써, 새로운 기술의 도입이 여성에게 억압적으로 작동하는 지점을 드러냈다는 의의가 있다. 그러나 여성에게 기술이 가하는 억압적 측면만을 강조하는 것이 어떠한 효과를 낳는지 고민해 볼 필요가 있다. 특히, 재생산과 호르몬 요법 등 다양한 기술을 이용하고자 하는 여성들의 욕망을 간과하거나, 혹은 여성들 내의 차이를 비가시화하는 결과를 낳을 수 있다. 예를 들어, 미국 보스턴대학교 명예교수인 캐서린 콜러 리스만(Catherine Kohler Riessman)은 19세기 말, 특정 계급(부유한) 여성들의 필요와 의사들의 이해관계가 맞물리면서 출산의 의료화가 정착되었음을 분석(Riessman, 1983)했다. 이런 지점을 고민해본다면, 계급에 따라 여성들이 의학기술과 맺는 다른 관계들 역시 고려될 필요가 있다.

‘여성의 몸에 대한 권리’ 사유를 넓혀가기

‘당신의 몸은 전쟁터다’(Your Body is a battleground)는 급진주의 페미니즘의 유명한 표어다. 이 작품은 바버라 크루거(Barbara Kruger)가 제작, 배포하여 1989년 미국 워싱턴 D.C.에서 있었던 임신중지 합법화 집회 포스터로 쓰였다. ©Barbara Kruger

달라 코스따는 자본주의적 수탈과 가부장적 의료 체계가 결합하여 여성의 몸을 대상화하고, 불필요한 수술을 정당화하는 방식을 날카롭게 비판한다. 이러한 논의는 여성의 건강권을 의료 전문가가 아닌 여성 스스로가 결정할 수 있도록 권리를 보장하는 것의 중요성을 보여준다.

그러나 여성의 재생산과 관련한 논의는 다층적인 위계의 구조 속에서 작동하고 있음이 고려될 필요가 있다. 여성의 신체에 대한 수탈과 폭력을 비판하는 동시에 여성 간의 인종적 계급적 차이, 그리고 여성들의 다층적 행위성이 현실에서 어떻게 작동하고 있는지에 대한 지속적인 논의가 필요하다.

[참고문헌]

-Dalla Costa, Mariarosa(1983), Family, welfare, and the state: between progressivism and the new deal, 『집안의 노동자: 뉴딜이 기획한 가족과 여성』, 서울: 갈무리, 2017.

-Federici, Silvia(2004), Caliban and the witch : women, the body and primitive accumulation, 『캘리번과 마녀 : 여성, 신체 그리고 시초축적』, 황성원, 김민철 공역, 서울: 갈무리, 2011.

-Hubbard, Ruth(1990), The politics of women's biology, 『생명과학에 대한 여성학적 비판』, 김미숙(역), 서울: 이화여자대학교 출판부. 1994.

-Oakley, Ann(1984), The captured womb : a history of the medical care of pregnant women, Oxford : Blackwell.

-Owens, Deirdre Coopper(2017), Medical bondage :race, gender, and the origins of American gynecology, 『치유와 억압의 집, 여성병원의 탄생: 왜 여성들은 산부인과가 불편한가?』, 이영래 역, 서울: 갈라파고스, 2021.

-Preciado, Paul, B.(2013), TESTO JUNKIE: Sex, Drugs, and Biopolitics n the Pharmacopornographic era, New York : The Feminist Press at the City University of New York.

-Riessman, Catherin Kohler(1983), Women and Medicalization: A New Perspective, Social Policy, 14, pp. 3-18.

[필자 소개] 남승현: 이화여대 여성학과 박사과정을 수료하고, 한국 사회의 반성폭력 운동과 감정의 작동방식에 대한 연구를 진행 중이다. 『불처벌: 성매매 여성을 처벌하는 사회에 던지는 페미니즘 선언』(2022, 공저)을 썼다.

https://n.news.naver.com/article/007/0000007887?cds=news_media_pc&type=editn

자궁절제술 남용 문제에 대한 페미니즘 시각의 분석

지금 소개하려는 책의 원제는 ‘자궁적출술: 여성 학대의 사회적 문제’(Isterectomia: Il problema sociale di un abuso contro le donne)이다. 한국어 판본에서는 ‘당신의

n.news.naver.com

'일상' 카테고리의 다른 글

| 산불 피해 주민에게 도움 되길”…대피소 지도 만든 대학생들 (1) | 2025.03.29 |

|---|---|

| 농촌소멸 막을 열쇠, 청년 여성 농업인… “차가운 편견 넘어 ‘기업농’ 꿈 키웁니다” (2) | 2025.03.29 |

| ㅡ미얀마 강진으로 미얀마와 태국에서 최소 수백명 사망 우려(종합4보) (4) | 2025.03.29 |

| 결국 터질 게 터졌다” ‘내 정보’ 줄줄 샜다더니…카카오페이, 역대급 폭탄에 ‘화들짝’ (3) | 2025.03.29 |

| 120억' 찍은 압구정 현대아파트…역대 최고가 (1) | 2025.03.29 |